湖北日报:女将掌舵,仙桃黄鳝游过太平洋

仙桃被誉为“中国黄鳝之都”,全国最大的黄鳝产地交易市场在仙桃,全国最大的苗种繁育基地、最大的黄鳝物流中心也在仙桃。

当“企二代”接过黄鳝产业发展的接力棒,当鱼米之乡的肥美加入全球化的视野,一条小小的黄鳝,游出了百亿产业链,游出了乡村振兴的新路径,游向全球市场。

海外归来“企二代”

助力家乡美味出海

湖北日报全媒记者 杨康 通讯员 潘登

一尾小小的鳝鱼,可以游过多远的距离?

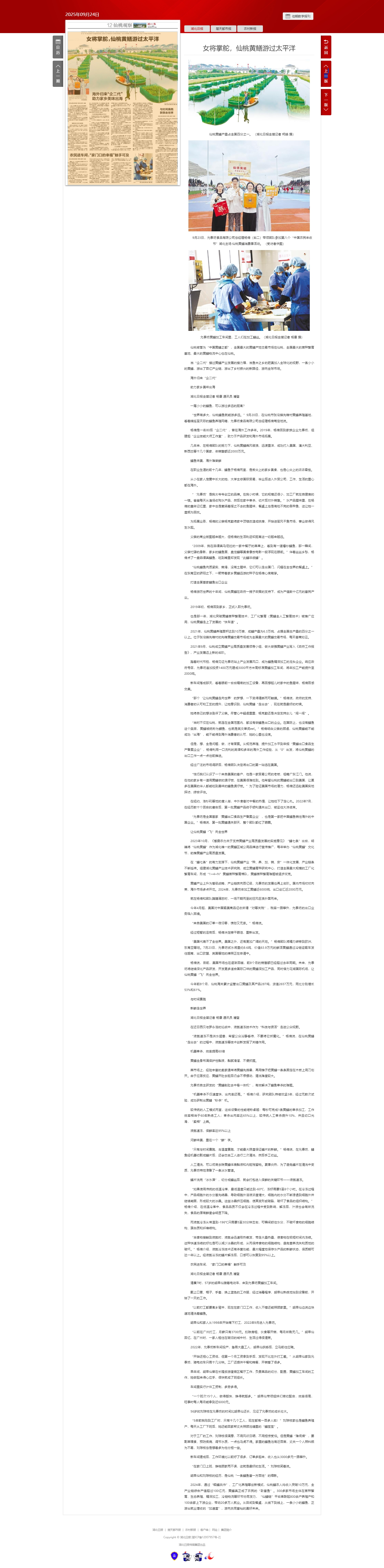

“世界有多大,仙桃鳝鱼就能游多远。”9月20日,在仙桃市张沟镇先锋村黄鳝养殖基地,看着绵延至天际的鳝鱼养殖网箱,允泰坊食品有限公司总经理杨倩笃定地说。

杨倩是一名80后“企二代”,曾在海外工作多年。2019年,杨倩回到家族企业允泰坊,组建起“企业技能大师工作室”,致力于产品研发和海外市场拓展。

几年来,在杨倩团队的努力下,仙桃黄鳝乘风破浪、远渡重洋,成功打入美国、澳大利亚、新西兰等十几个国家,年销售额近2000万元。

鳝鱼味美,海外难尝鲜

在职业生涯的前十几年,鳝鱼于杨倩而言,是舌尖上的家乡美食,也是心尖上的浓浓牵挂。

从小在家人宠爱中长大的她,大学主修国际贸易,毕业后进入外贸公司,工作、生活的重心都在海外。

“‘允泰坊’是我太爷爷创立的品牌。在我小时候,它的规模还很小,加工厂就在自建房的一楼。爸爸每天从渔场收购水产品,然后在家中宰杀、切片后对外销售。”水产品腥味重,在杨倩的童年记忆里,家中总是萦绕着挥之不去的鱼腥味,餐桌上总是有吃不完的各种鱼,这让她一度颇为困扰。

为拓展业务,杨倩的父亲杨克勤将家中顶楼改造成烘房,开始进军风干鱼市场,事业做得风生水起。

父亲的商业版图越来越大,但杨倩的生活轨迹却距离这一切越来越远。

“2009年,我在菲律宾马尼拉的一家中餐厅的菜单上,看到有一道爆炒鳝鱼,那一瞬间,父亲忙碌的身影,家乡的鳝鱼面、盘龙鳝等美食像放电影一般浮现在眼前。”伴着丝丝乡愁,杨倩点了一盘菲律宾鳝鱼,吃到嘴里却发现“此鳝非彼鳝”。

“仙桃鳝鱼肉质紧实、嫩滑,没有土腥味,它们可以走出国门,闪耀在全世界的餐桌上。”在东南亚的骄阳之下,一颗带着家乡黄鳝远游的种子在杨倩心底萌芽。

打造全国首家鳝鱼出口企业

杨倩游历世界的十年间,仙桃黄鳝在政府一揽子政策的支持下,成为产值数十亿元的富民产业。

2019年初,杨倩回到家乡,正式入职允泰坊。

也是那一年,湖北突破黄鳝苗种繁育技术,工厂化繁育(黄鳝全人工繁育技术)被推广应用,仙桃黄鳝走上了发展的“快车道”。

2021年,仙桃黄鳝养殖面积达到10万亩,成鳝产量为6.3万吨,占据全国总产量的四分之一以上。位于张沟镇先锋村的先锋黄鳝交易市场成为全国最大的黄鳝交易市场,每天客商如云。

2021年9月,仙桃成立黄鳝产业高质量发展领导小组,做大做强黄鳝产业写入《政府工作报告》,产业发展迈上新的台阶。

踏着时代节拍,杨倩见证允泰坊站上产业发展风口,成为鳝鱼精深加工的龙头企业。响应政府号召,允泰坊追加投资1400万元建成3000平方米高标准黄鳝加工车间,将年加工产能提升至2000吨。

新车间落成那天,看着眼前一台台精密的加工设备,再回想起儿时家中的鱼腥味,杨倩百感交集。

“那个‘让仙桃黄鳝走向世界’的梦想,一下变得清晰而可触摸。”杨倩说,政府的支持、消费者的认可和工艺的提升,让她意识到,仙桃黄鳝“走出去”,现在就是最好的时候。

她将自己的想法告诉了父亲。尽管心中疑虑重重,杨克勤还是决定支持女儿“闯一闯”。

“当时不仅在仙桃,就连在全国范围内,都没有做鳝鱼出口的企业。在国际上,也没有鳝鱼这个类目,黄鳝被统称为鳗鱼,也就是英文单词eel。”杨倩明白父亲的顾虑,仙桃黄鳝能不能成功“出海”,能不能得到海外消费者的认可,她的心里也没底。

但是,想,全是问题,做,才有答案。从规范养殖、提升加工水平到申报“黄鳝出口食品生产备案企业”,杨倩利用一口流利的英语和多年的海外工作经验,从“0”出发,将仙桃黄鳝的出口工作一点一点往前推进。

经过广泛的市场调研后,杨倩团队决定将出口的第一站选在美国。

“恰巧我们认识了一个来自美国的客户,他是一家贸易公司的老板,祖籍广东江门。他说,在他的家乡有一道用黄鳝做的煲仔饭,在美国很难吃到。他希望仙桃的黄鳝能出口到美国,让更多在美国的华人都能吃到美味的鳝鱼煲仔饭。”为了验证美国市场的潜力,杨倩还远赴美国实地探访,综合评估。

在纽约、洛杉矶等地的唐人街,中外食客对中餐的热情,让她吃下了定心丸。2022年7月,在经历数十个回合的磨合后,第一批黄鳝产品终于顺利通关出口,被运往大洋彼岸。

“允泰坊是全国首家‘黄鳝出口食品生产备案企业’,也是第一家把中国鳝鱼销往海外的中国企业。”杨倩说,第一批黄鳝通关那天,整个团队都红了眼圈。

让仙桃黄鳝“飞”向全世界

2023年10月,《省委农办关于支持黄鳝产业高质量发展的实施意见》“鳝七条”出台,明确将“仙桃黄鳝”作为湖北唯一的黄鳝区域公用品牌进行宣传推广,每年举办“仙桃黄鳝”文化节,助推黄鳝产业高质量发展。

在“鳝七条”的有力支撑下,仙桃黄鳝产业“种、养、加、销、安”一体化发展,产业链条不断延伸。组建湖北黄鳝产业技术研究院,成立黄鳝育种研究中心,打造全国最大规模的工厂化繁育车间,形成“1+4+N”黄鳝苗种繁育梯队,黄鳝苗种繁育难题被逐步攻克。

黄鳝产业上升为省级战略,产业链奔向百亿级,允泰坊的发展也再上台阶。国内市场欣欣向荣,海外市场多点开花。2024年,允泰坊年加工黄鳝近6000吨,出口创汇近2000万元。

就在杨倩和团队踌躇满志时,一场不期而至的狂风巨浪扑面而来。

今年4月起,美国对中国输美商品征收所谓“对等关税”,税率一路攀升,允泰坊的出口业务陷入困境。

“来自美国的订单一夜归零,愤怒又无奈。”杨倩说。

经过短暂的沮丧后,杨倩决定擦干眼泪,重新出发。

“美国代表不了全世界。美国之外,还有更加广阔的天地。”杨倩团队将精力转移到欧洲、东南亚等地。7月23日,允泰坊试水将重约8.6吨、价值63.9万元的鲜活黄鳝通过冷链运输车发往越南,出口欧盟、英国等地的牌照正在申请中。

杨倩说,目前,美国市场也在逐渐回暖,前8个月的销售额已经超过去年同期。未来,允泰坊将继续深化产品研发,开发更多适合国际口味的黄鳝深加工产品,同时借力花湖国际机场,让仙桃黄鳝“飞”向全世界。

今年前8个月,仙桃海关累计监管出口黄鳝及其产品287吨,货值2657万元,同比分别增长53%和61%。

与时间赛跑

新鲜走世界

湖北日报全媒记者 杨康 通讯员 潘登

在近日西贝与罗永浩的论战中,液氮速冻技术作为“科技与狠活”走进公众视野。

“液氮速冻不是洪水猛兽,希望公众冷静看待,不要将它妖魔化。”杨倩说,在仙桃黄鳝“走出去”的过程中,液氮速冻等技术创新发挥了关键作用。

机器宰杀,效率提高60倍

黄鳝全身布满保护性黏液,黏腻滑溜,不便抓握。

菜市场上,经验丰富的卖家通常将黄鳝先摔晕,再用锥子把黄鳝一条条固定在木板上用刀划开。由于应激反应,黄鳝开肚去脏后仍会不停摆动,清洗难度较大。

允泰坊自主研发的“黄鳝剖肚去中骨一体机”,有效解决了鳝鱼宰杀的难题。

“机器宰杀不仅速度快,出肉率还高。”杨倩介绍,研究团队持续攻坚3年,经过无数次试验,成功研制出黄鳝“秒杀”机。

较传统的人工模式而言,这台设备的性能堪称卓越:每秒可完成1条黄鳝的宰杀加工,工作效率相当于60名熟练工人;宰杀出肉率达65%以上,较传统人工宰杀提升10%,并且切口光滑,“卖相”上乘。

液氮速冻,保鲜率达95%以上

河鲜味美,重在一个“鲜”字。

“只有与时间赛跑、与温度赛跑,才能最大限度保证鳝片的新鲜。”杨倩说,在允泰坊,鳝鱼经机器切割成鳝片后,还会交由工人进行二次清洗,然后手工切丝。

人工清洗,可以彻底去除黄鳝体表黏液和内脏残留物。夏季炎热,为了避免鳝片在清洗中变质,允泰坊特地准备了一条冰水管道。

鳝片洗完“冰水澡”,切分成鳝丝后,就会打包进入保鲜的关键环节——液氮速冻。

“如果使用传统的低温冷库,最低温度只能达到-60℃,冻好需要5至6个小时。在冷冻过程中,产品细胞外的水分首先结晶,导致细胞外溶液浓度增大,细胞内的水分不断渗透到细胞外并继续凝固,形成较大的冰晶。这些冰晶挤压细胞,使其变形或破裂,破坏了食品的组织结构。”杨倩介绍,在低温冷库中,食品品质不仅会在冷冻过程中受到影响,解冻后,汁液也会有所流失,食品的原有鲜度会明显下降。

而液氮冷冻从常温到-196℃只需要5至30分钟左右,可瞬间锁住水分,不破坏食物的细胞结构、蛋白质和纤维结构。

“当食物接触到液氮时,液氮会迅速吸热蒸发,带走大量热量,使食物在极短时间内冻结。这种快速冻结的好处是可以减少冰晶的形成,从而保持食物的细胞结构,避免营养流失和质地的破坏。”杨倩介绍,液氮冷冻技术还有杀菌功能,最大程度地保存水产品的新鲜状态,保质期可达一年以上。经液氮冷冻的鳝片解冻后,口感可以恢复到95%以上。

农民进车间,“家门口的幸福”触手可及

湖北日报全媒记者 杨康 通讯员 潘登

清晨7时,57岁的胡早仙骑着电动车,来到允泰坊黄鳝加工车间。

戴上口罩、帽子、手套,换上蓝色的工作服,经过消毒程序,胡早仙熟练地站到设备前,开始了一天的工作。

“以前打工都要离乡背井,现在在家门口工作,收入不错还能照顾家里。”胡早仙边说边快速地清洗着鳝鱼。

胡早仙和家人从1998年开始南下打工,2022年9月进入允泰坊。

“以前在广州打工,月薪只有3700元。扣除房租、伙食等开销,每月所剩无几。”胡早仙回忆,在广州时,一家人租住在破旧的城中村,生活过得很清苦。

2022年,允泰坊新车间投产,急需大量工人,胡早仙获悉后,立马前往应聘。

“开始还担心工资低,但第一个月工资拿到手后,发现不比在外打工差。”从胡早仙家到允泰坊,骑电动车只需十几分钟。工厂还提供午餐和晚餐,开销省了很多。

早年间,胡早仙曾在长隆旅游度假区餐厅工作,负责菜品的切分、配置,黄鳝加工车间的工作,她做起来得心应手,很快就成了班组长。

车间里实行计件工资制,多劳多得。

“一个班次15个人,做得越快,挣得就越多。”胡早仙带领姐妹们密切配合,效率很高,旺季时每人每月能拿到近6000元。

56岁的刘琼枝在允泰坊的时间比胡早仙还长,见证了允泰坊的成长壮大。

“5年前我刚到工厂时,只有十几个工人,现在都有一百多人啦!”刘琼枝家也是鳝鱼养殖户,每天从工厂下班后,她还能回家帮丈夫照顾池塘里的“鳝宝宝”。

对于工厂的工作,刘琼枝很满意,不用风吹日晒,不用担惊受怕。但是黄鳝“难伺候”,要割草喂食、预防疾病、调节水质,一点也马虎不得。家里的鳝鱼池有近百亩,丈夫一个人照料颇为不易,刘琼枝总是想着多为他分担一些。

新车间建成后,工作环境比以前好了很多,订单多起来,收入也从3000多元一路攀升。

“在家门口上班,挣钱顾家两不误,这就是最好的生活。”刘琼枝笑着说。

胡早仙和刘琼枝的经历,是仙桃“一条鳝鱼富一方百姓”的缩影。

2024年,通过“稻鳝共作”、工厂化养殖等创新模式,仙桃鳝农人均收入突破10万元,全产业链综合产值超过100亿元,黄鳝真正成了农民的“致富鱼”。300多家市场主体在苗种繁育、生态养殖、精深加工、冷链物流等环节协同发力,“仙鳝链”平台串联起800余户养殖户和100余家上下游企业,带动20多万人就业。从田间到餐桌,从线下到线上,一条小小的鳝鱼,正游出就业增收的“加速度”,游向共同富裕的美好未来。

(hai_xiantao)官方微信。