湖北日报:2025中国农民丰收节湖北主场活动在仙桃举行

湖北日报全媒记者 杨康

通讯员 潘登 徐强

“咿—咿—呀,霍—霍—耶,咿—哟—哟,霍欸……”

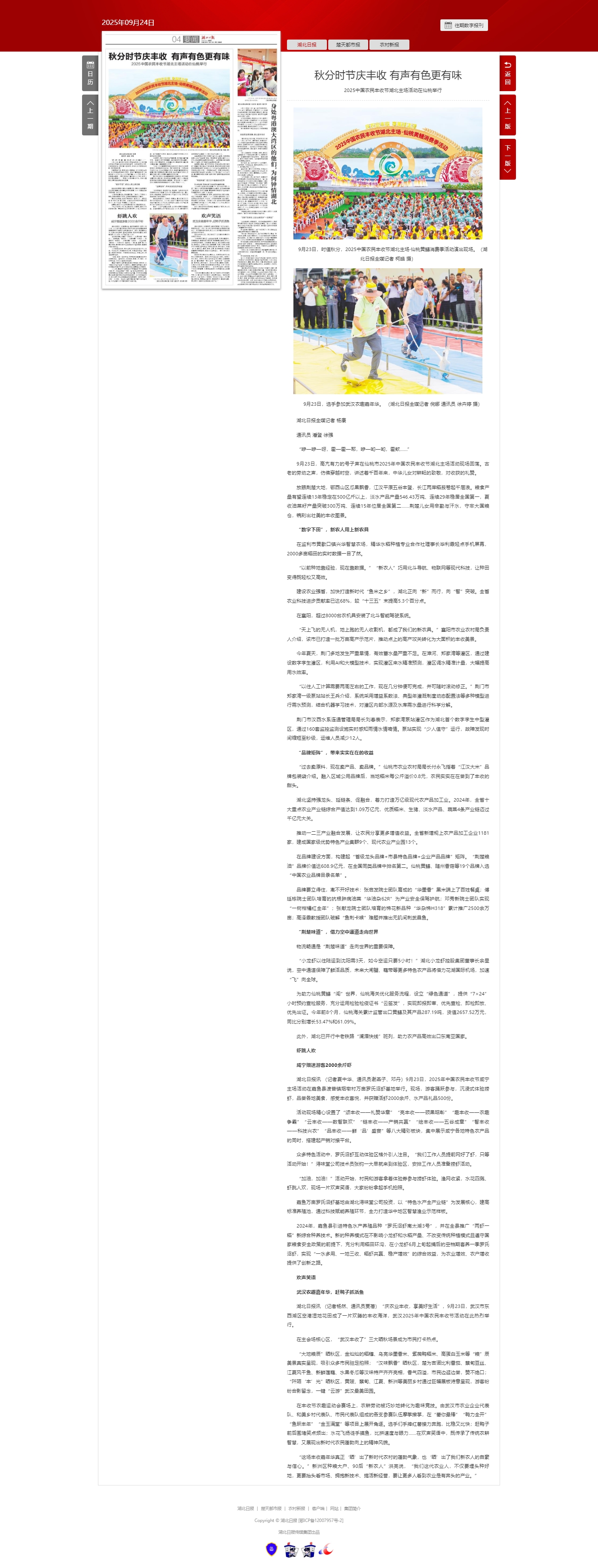

9月23日,高亢有力的号子声在仙桃市2025年中国农民丰收节湖北主场活动现场回荡。古老的劳动之声,仿佛穿越时空,讲述着千百年来,中华儿女对耕耘的致敬,对收获的礼赞。

放眼荆楚大地,鄂西山区瓜果飘香,江汉平原五谷丰登,长江两岸稻菽卷起千层浪。粮食产量有望连续13年稳定在500亿斤以上,淡水产品产量546.43万吨、连续29年稳居全国第一,夏收油菜籽产量突破300万吨、连续15年位居全国第二……荆楚儿女用辛勤与汗水,守牢大国粮仓,镌刻出壮美的丰收图景。

“数字下田”,新农人用上新农具

在监利市黄歇口镇兴华智慧农场,精华水稻种植专业合作社理事长毕利霞轻点手机屏幕,2000多亩稻田的实时数据一目了然。

“以前种地靠经验,现在靠数据。”“新农人”巧用北斗导航、物联网等现代科技,让种田变得既轻松又高效。

建设农业强省,加快打造新时代“鱼米之乡”,湖北正向“新”而行,向“智”突破。全省农业科技进步贡献率已达68%,较“十三五”末提高5.3个百分点。

在襄阳,超过8000台农机具安装了北斗智能驾驶系统。

“天上飞的无人机,地上跑的无人收割机,都成了我们的新农具。”襄阳市农业农村局负责人介绍,该市已打造一批万亩高产示范片,推动点上的高产攻关转化为大面积的丰收美景。

今年夏天,荆门多地发生严重旱情,有效蓄水量严重不足。在漳河、郑家湾等灌区,通过建设数字孪生灌区,利用AI和大模型技术,实现灌区来水精准预测,灌区调水精准计量,大幅提高用水效率。

“以往人工计算需要两周左右的工作,现在几分钟便可完成,并可随时滚动修正。”荆门市郑家湾一级泵站站长王兵介绍,系统采用增益系数法、典型年灌溉制度动态配置法等多种模型进行需水预测,结合机器学习技术,对灌区内部水源及水库需水量进行科学分解。

荆门市汉西水系连通管理局局长刘春表示,郑家湾泵站灌区作为湖北首个数字孪生中型灌区,通过160套监控监测设施实时感知雨情水情墒情。泵站实现“少人值守”运行,故障发现时间缩短至秒级,运维人员减少12人。

“品牌矩阵”,带来实实在在的收益

“过去卖原料,现在卖产品、卖品牌。”仙桃市农业农村局局长付永飞指着“江汉大米”品牌包装袋介绍。融入区域公用品牌后,当地稻米每公斤溢价0.8元,农民实实在在尝到了丰收的甜头。

湖北坚持强龙头、延链条、促融合,着力打造万亿级现代农产品加工业。2024年,全省十大重点农业产业链综合产值达到1.09万亿元,优质稻米、生猪、淡水产品、蔬菜4条产业链迈过千亿元大关。

推动一二三产业融合发展,让农民分享更多增值收益。全省新增规上农产品加工企业1181家,建成国家级优势特色产业集群9个、现代农业产业园13个。

在品牌建设方面,构建起“省级龙头品牌+市县特色品牌+企业产品品牌”矩阵。“荆楚粮油”品牌价值达608.9亿元,在全国同类品牌中排名第二。仙桃黄鳝、随州香菇等19个品牌入选“中国农业品牌目录名单”。

品牌要立得住,离不开好技术:张启发院士团队育成的“华墨香”黑米端上了百姓餐桌;傅廷栋院士团队培育的抗根肿病油菜“华油杂62R”为产业安全保驾护航;邓秀新院士团队实现“一树柑橘红全年”;张献龙院士团队培育的棉花新品种“华杂棉H318”累计推广2500余万亩;高泽霞教授团队破解“鱼刺卡喉”难题并推出无肌间刺武昌鱼。

“荆楚味道”,借力空中通道走向世界

物流畅通是“荆楚味道”走向世界的重要保障。

“小龙虾以往陆运到沈阳需3天,如今空运只要5小时!”湖北小龙虾控股集团董事长余星说,空中通道保障了鲜活品质,未来大闸蟹、藕带等更多特色农产品将借力花湖国际机场,加速“飞”向全球。

为助力仙桃黄鳝“闯”世界,仙桃海关优化服务流程,设立“绿色通道”,提供“7×24”小时预约查检服务,充分运用检验检疫证书“云签发”,实现即报即审、优先查检、即检即放、优先出证。今年前8个月,仙桃海关累计监管出口黄鳝及其产品287.19吨,货值2657.52万元,同比分别增长53.47%和61.09%。

此外,湖北已开行中老铁路“澜湄快线”班列,助力农产品高效出口东南亚国家。

(hai_xiantao)官方微信。